◆コンパクトなスピーカボックスにマイコンをセットしてみました。

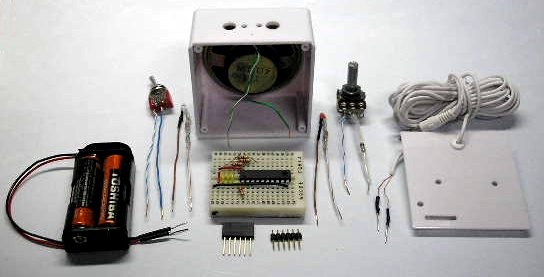

◆100均の小型スピーカ※を使って「電子オルゴール」を作りました。

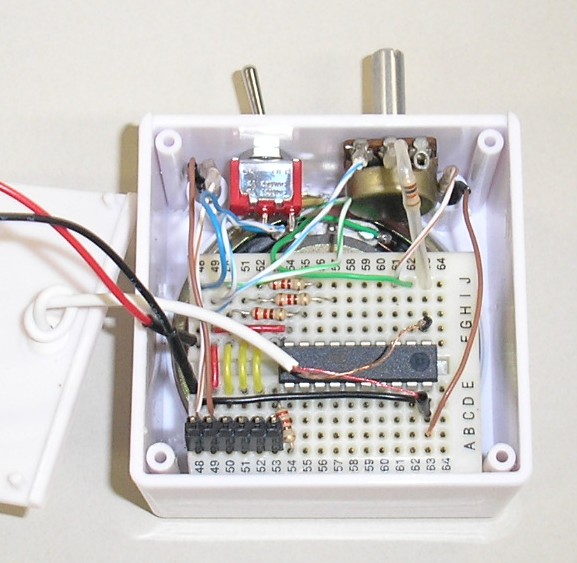

中には、ミニのブレッドボードとAVRマイコン(ATtiny2313)などを使って、短時間で組み立てられるようにしました。

※スクエア型 耳もとスピーカ(発売元:丸七株式会社、新潟県)

■いろいろなセンサ付オルゴール

- ◆タイマーオルゴール…時間の設定が数種類できるオルゴール

- ●1つのディップスイッチで、2種類の時間設定ができる(例)3分計、5分計

- ●2つのディップスイッチで、4種類の時間設定ができる(例)1分計、3分計、5分計、10分計

- ●3つのディップディップで、8種類の時間設定ができる

- ◆警報オルゴール

- ●防犯警報オルゴール…ドアや窓が開くと鳴るオルゴール(リードスイッチを利用)

- ●水警報オルゴール

- ●満水警報オルゴール…お風呂などの水が一杯になると鳴るオルゴール

- ●渇水警報オルゴール…植木鉢が乾くと鳴るオルゴール

- ●明暗警報オルゴール(CdSセルを利用)

- ●目覚ましオルゴール…明るくなると鳴るオルゴール

◆実態配線図

今後の展開

・卒業記念品(電子オルゴール付写真立て)

・卒業記念品(電子オルゴール付アルバム)

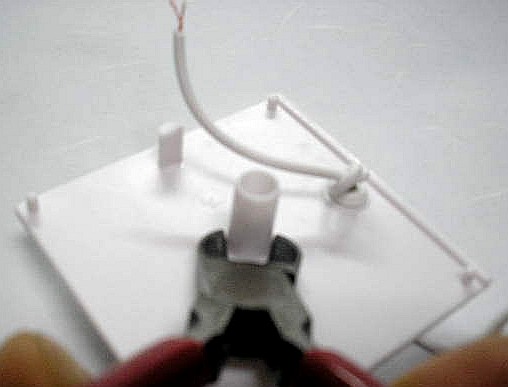

◆スピーカボックスの加工

- ●オルゴールのみの実態配線図

- ●センサ付オルゴールの実態配線図

◆部品加工

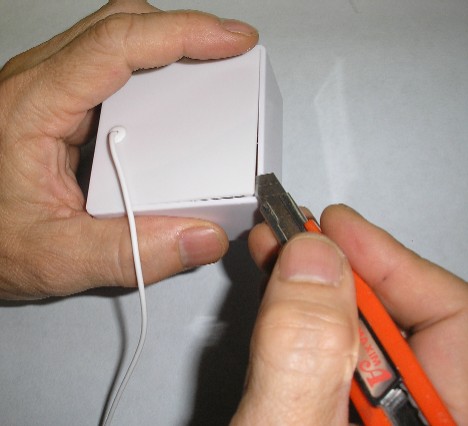

- ●スピーカボックスの裏ぶたのあけ方

裏ぶたは接着剤で止めてあるので、カッタナイフを使ってすき間にこじ入れ、徐々にすき間を広げるようにする。

裏ぶたは接着剤で止めてあるので、カッタナイフを使ってすき間にこじ入れ、徐々にすき間を広げるようにする。

接着剤が付いてないところがある場合は、そこからこじ入れはじめるようにする。

- ●スピーカボックスの取り付け済みのケーブルをはんだごてを使ってはずす。

- ●不要部を切り取る

- ●スピーカボックスの製作図

※電池ボックス(単3×2本)の形状によっては、取り付け穴の位置は現物合わせする。

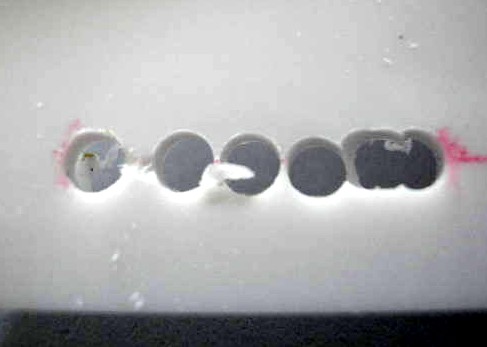

- ●スピーカボックスの穴あけ加工

製作図をもとに、穴をあける。

四角い穴は、φ3のドリルで穴をあけ、カッタナイフや精密やすりで仕上げる。

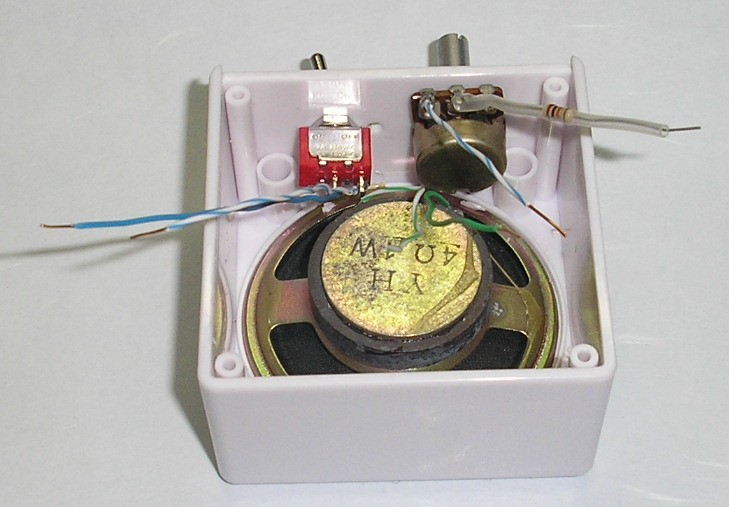

◆組立

- ●センサ付オルゴールの部品

- ●ブレッドボードへの部品の差しこみ

参照(ジャンパー線の製作)

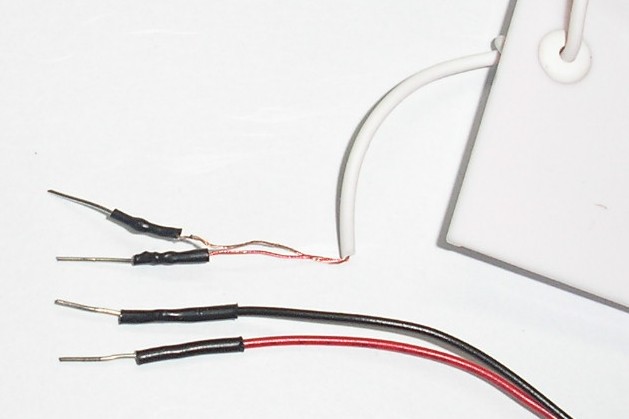

- ●より線の単線化処理

参照(単線化処理)

- ●LEDの処理

参照(絶縁化処理)

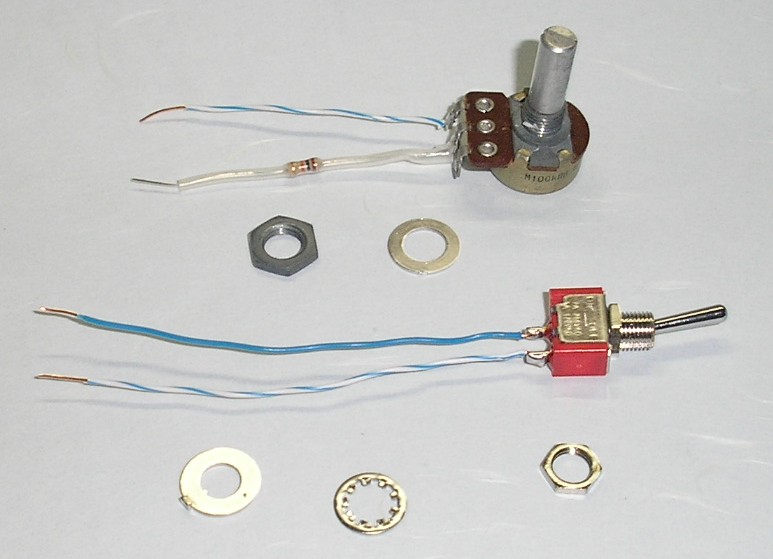

- ●トグルスイッチ、ボリュームへ単線、抵抗の取り付け処理

ボリュームの片方に10kΩの抵抗をはんだ付けし、熱収縮チューブを被覆し、絶縁する。また片方には単線をはんだ付けする。参照(絶縁化処理)

- ●スピーカへ単線の取り付け処理

◆プログラムの書き込み

- ●トグルスイッチ、ボリュームを取りつける。

- ●ブレッドボードを取りつける。

- ●全ての配線を取りつける。

- ●HIDaspxを接続する。

- ●「アップロード」ボタンを押し、プログラムを書き込む。